書写山 六坂道周遊登山

書写山圓教寺の紅葉状況2013年11月21日(木)現在

|

姫路市の北西に位置する書写山に、西の比叡山と呼ばれる西国27番霊場の圓教寺がある。 まずは、ロープウェイ駅周辺の駐車場に車を止め、夢前川の疎水沿いに置塩を目指します。 |

|

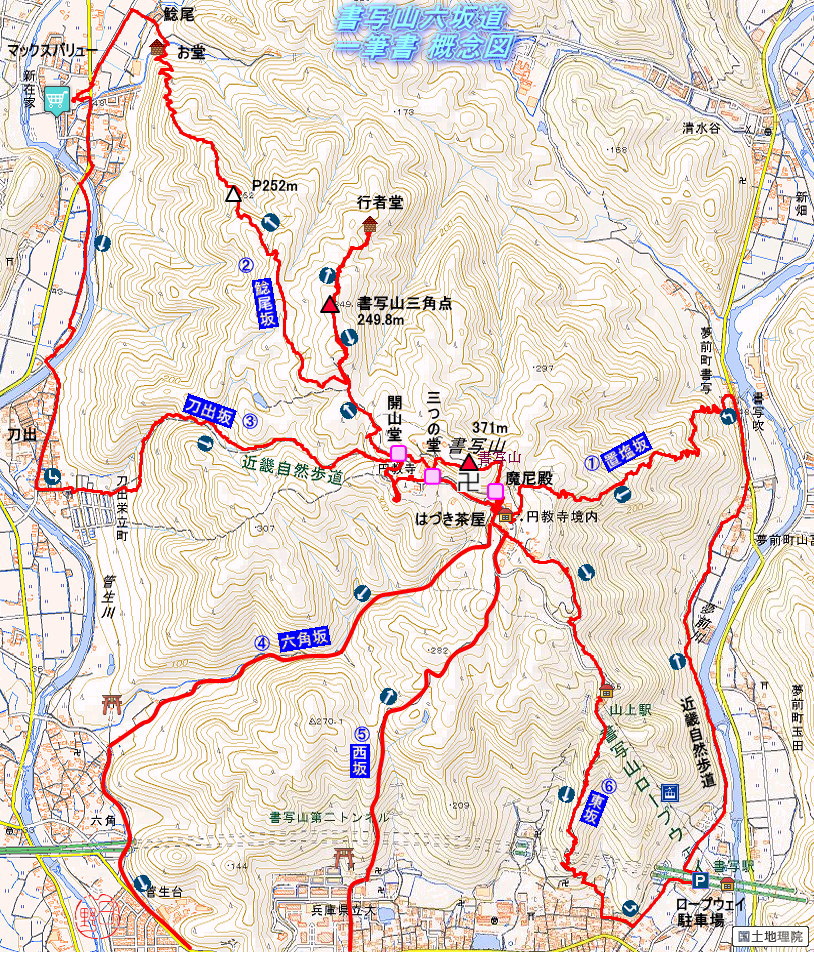

| 下の図は、地図ソフトの「カシミール」を利用して今回歩いたコースをプロットしたものです。 これによると、歩いた距離は19.683Km 累積標高差は1195mとなっています。 市内の標高350m 程度の山ですがデータでもわかるようにアルプスを歩いてきた様に疲れました。 |

|

|

今回のコースタイム ロープウェイ駐車場7:44・・・置塩坂参道登山口8:08・・・魔尼殿8:41・・・書写山三角点9:02・・鯰尾坂分岐・・

|

| 六参道の紹介 |

| 1.置塩坂参道 | ||

| 置塩参道は書写山の東側「書写吹」に有るので、書写ロープウェイ駅周辺の無料駐車場に車を置いて、登山口までは疎水沿いに近畿自然歩道を歩いて行きます。 ほとんど歩いている人と会いませんがロープウェイ駅を起点に置塩参道〜東坂参道をぐるっと回ると変化に富んだ山歩きが出来ます。(1周2.5時間程度) | ||

| 駐車場から北に向かって歩き、ロープウェイの下を通り、書写の里美術館を横目に写真の竹林の中の道を疎水伝いに歩いて行く。 | 「書写の里美術館」の上には第7番目の参道になってしまったロープウェイが上がって行きます。 | |

|

||

| 竹林を抜けると書写山と夢前川に挟まれた雰囲気の良い疎水沿いの道が有ります。 | 夢前川から疎水に水を注ぎ込む水門が有ります。水門の所に架かる橋を渡って、夢前川の水際に付けられた近畿自然歩道の道を進みます。 | |

| 書写山と夢前川との間に付けられた道を歩いて行くと、畑に獣が入り込まない様に、電流が流れている5段の線で作られた柵に通せんぼされています。人間はこの電線の3段分ぐらいを靴で踏みつけて隙間を作り体を通り抜けさせます。 ここの場所だけ電線にバネが付けられており、踏みつけてもバネが延びて大丈夫の様になっています。やがて、「山富」部落の路地を抜けて一般道に出ます。 | 「書写横関」から「前の庄」方面へ通じる一般道を4〜5分も歩くと、置塩坂参道の登山口が有ります。「書写吹」バス停の10m程手前に有りますが、気を付けていないと見逃してしまいそうな所です。 参道に入ると入口部の民家の方が放置されていると思われる廃棄物が散らばっています。 この参道は「西国遍路古道」なのに、この様にゴミを放置している人の気が知れません。 |

|

| この参道は西国三十三所巡礼古道で二十七番札所の書写山 私はこの参道を何度も歩いているのですが、石に刻まれた魔崖仏や五輪塔が有ることを全く知りませんでした。 私の山歩きに参考にさせて貰っているHP「播州野歩記」の「登りは置塩坂参道、下りは東坂参道」にこの魔崖仏等が書かれており、今回気を付けながら歩いていると、有りました。魔崖仏はこのコース唯一の展望が開けたビューポイントの山側です。ビューポイントなので麓の景色側しか見ていなかったので、すぐ横にある魔崖仏を見落としていたのでした。罰当たりな私です。 |

||

| 三体のお地蔵さんも出迎えてくれます。 | 巡礼古道の証明です。「右 たんごみち」と書かれています。 峠の様な所から少し下った所に有ります。 |

|

| 置塩坂参道を上がってきて、圓教寺の境内に入る少し手前にもお地蔵さんが彫り込まれた「右 たんごみち」の道しるべが有りました。丹後宮津への道です。 | 小さな峠を降りてくると圓教寺の境内に入ります。 | |

|

||

| 圓教寺の境内に入り、「はづき茶屋」付近まで来ると、魔尼殿の全景を見ることが出来ます。 | ||

| 概念図に戻る | ||

| 2.鯰尾坂参道 | ||

|

||

| 六角から刀出を過ぎて北に進むとスーパーとコンビニが有る三叉路が有ります。この三叉路を右折して鯰尾方面に向かうと、左上の写真の標柱に導かれ山側に進んで行くと、民家が途切れた突き当たりに小さなコンクリートの橋が有ります。その向こうは広場となっており、この広場の奧にお堂が有ります。このお堂が鯰尾坂参道の入口です。 なお、広場手前の橋は車では渡らない方が賢明です。 | ||

| 鯰尾坂参道のお堂には、「利用せし人数しれず裏参道」との書き込みが有ります。 | お堂から15分程度登ってきた所のお地蔵様。 | |

| 鯰尾坂を登りきり、峠の様な所から少し下ってきた所に鎮座されているお地蔵様。 | 大きな岩に刻まれた魔崖仏。 行者堂との分岐の少し手前に有ります。 |

|

|

||

| 左折で書写山の三角点や行者堂へ、右折で魔尼殿方向となる三叉路です。まずは三角点方面に行きます。 | ||

| 三叉路にある石の道しるべ「右 行者堂」と書かれています。 | 三叉路の道しるべと並んで鎮座されているお地蔵様 | |

| 書写山の三等三角点。魔尼殿の裏側にある「白山権現」の書写山最高峰には三角点が無いと嘆かれている方は、上の略図を参考に訪れてみてください。 ただ何の変哲も無い林の中に有ります。 | 三角点を過ぎて、さらに北東方向に行くと「行者堂」が有ります。 信心が少ない私には少し不気味な雰囲気なので、そそくさと引き上げます。 |

|

| 行者堂から引き返し、三叉路も過ぎると広い土手の様な道になります。ここも、なかなか雰囲気の良い道です。 | 大講堂の裏手から白山権現への道に入ります。この白山権現の裏手が書写山の最高峰になります。 三角点は有りません。 | |

| 最高峰からぐるっと回って魔尼殿まで来ました。魔尼殿の木組みを写真に撮って見ました。 | 大講堂です。ここには大講堂の他に常行堂(じょうぎょうどう)食堂(じきどう)の3つの建物が建っています。 ここからもう少し東の方に行くと奥の院がありますが、現在工事中(H21年1月現在)でホロで覆われています。 |

|

| 概念図に戻る | ||

| 3.刀出坂参道 | ||

| 鯰尾坂から一般道を歩き、菅生川沿いの道を歩いて来ると刀出集落につきます。刀出部落の中に入り、谷川伝いに歩いて行くと刀出坂参道に繋がっています。 刀出坂参道から登り、六角坂参道を下って、 |

||

|

||

| 現在は、ほとんどの方が近畿自然歩道の入口から刀出坂参道を登られています。とはいえ刀出部落の路地から谷川沿いに登るコースが昔からの刀出坂参道と思われますので、このルートを歩きました。 なお、もう一つ3番目の登り口として、旧刀出栄立町の4段目の道の少し上から入るコースも有ります。道はしっかりついていますが、現在はほとんど歩かれていないと思われます。 | 刀出栄立町は木造の市営住宅が並んでいましたが、全て撤去されてしまい、現在は一部自然に帰ってきています。山腹が造成された山手の住宅街は、現在のニュータウンの先駆けだっただろうに! 私のホームも大規模新興住宅地なので、将来同じ運命かな? シンボルツリーの「メタセコイヤ」も寂しげな姿です。 |

|

| ここが旧刀出栄立町の右奧にある近畿自然歩道の登山口です。 今回はここからは登りません。 |

刀出部落の路地を写真に写っている谷川沿いに刀出坂参道を目指します。 | |

| 刀出部落の路地道を上がってくると、竹林に入る手前で写真の様な扉が有ります。簡易の鍵がついていますが開けて通らせて貰います。ここが正に実質的な刀出坂坂参道の入口扉になります。 | 竹林の中に参道が付けられています。 先ほどの扉は獣よけよりも、人間のタケノコ泥棒よけなのかな? |

|

| 参道には石が敷き詰められ、古道の雰囲気が出てきました。 | 刀出部落から10分程度登って来ると、右から近畿自然歩道の道が合流します。 | |

| 刀出坂参道を登り詰めると、奥の院の開山堂横に出てきます。 すぐ隣に鯰尾坂参道への道が有ります。 |

書写山圓教寺の境内。ほとんどの観光客は魔尼殿の所で満足されてここまで訪れられませんが、「コ」の字形に配置された「大講堂」「食堂」「常行堂」も見応えが有ります。 | |

| 概念図に戻る | ||

| 4.六角坂参道 | ||

| 書写山の六つの参道で刀出坂参道と六角坂参道のみが沢沿いの道です。特にこの六角坂参道はほとんどが自然林の中のあり、渓谷沿いの道となります。 | ||

|

||

| 魔尼殿前の石の湯屋橋を渡るとすぐに右に折れて、六角坂参道を下ります。 | 六角坂参道は少し荒れた場所もあり、随所にトラロープが張られています。でも、特に危険な箇所は有りません。 自然林の山道の様な参道ですが、参道らしく五輪塔がありました。 |

|

| この参道でも道しるべが谷との分岐に有りました。「右 しょしゃ」と書かれています。 | 中腹からは渓谷の様になってきました。ここは参道と言うよりも渓谷沿いの登山道です。 | |

| ナメ床や小さな滝もあり、六甲の「カスケードバレイ」と洒落た名前が付けられた「杣谷」の様なところです。 | 「六角坂石造笠塔婆」 全長2m 市内の同時代の笠塔婆の遺品としては最大のものである。 宝珠は後補のもとであるが、塔身の形状や笠の曲線など室町の特長をよくあらわしている。 正面には阿弥陀の種子(キリーク)を刻んでいる。 姫路市教育委員会 と立て札に書かれていました。 |

|

|

||

| 大歳神社との分岐です。ここに道標と立て札が有ったので読んで見ると 御幸道(おなりみち) 御幸道とは花山法皇が西暦1002年(長保四年)書写山「円教寺」の開祖「性空上人」の隠居所「通宝山弥勒寺」(所在地 夢前町坪)を訪ねたとき通られた道とされています。 御幸道は「書写西坂」「床坂」から六角「大歳神社」の東側あたりを経て万燈山すそを「刀出墓地」へ、 山際に見るからに昔の古道を感じさせる轍跡と見られる痕跡がある天然石の橋があります。 と書かれています。 これを読み、大歳神社経由で自然林の中を通っている「御幸道」を通って車を置いている刀出まで戻ってきました。 |

||

| 概念図に戻る | ||

| 5.西坂参道 | ||

| 西坂参道は唯一車が通れる参道です。(通れるのは許可車両のみ) 道幅も広いので、地元の方が運動がてらによく歩いておられます。ただ、ほとんど一直線に登っているので単時間で登れますが、傾斜がきつく他の参道よりも一番息が切れます。 | ||

|

||

| 西坂参道の入口にある日吉神社。参道入口付近に数台の車を駐車出来るスペースが有ります。 | ||

| 西坂参道の登山口です。右側に写真の様な道しるべが有ります。道しるべには「右 しょしゃ」と書かれていました。 | ||

| 登山口から10mも行くと、写真のような車止めチェーンのゲートがかかっています。この車止めはハイテク装置で、許可車両に乗ったままでリモコンを操作するとチェーンが下がり、通過すると上がります。 二足歩行の人間は車止め支柱の横をすり抜けます。 | 一発目の舗装急斜面(約150m程度):ゲートから最初のカーブを曲がると一気に急斜面になります。通常の山道でもこの程度の斜面は随所に有りますが、適当に段差があるので足底は水平近くに置く事が出来ます。ここは車両道なので足首に斜度の角度がついたままの状態で歩かねばなりません。 | |

| 二発目の舗装急斜面(約150m):斜度+前傾姿勢分が足首の角度となり、この状態で歩くのは非常に堪えます。まっすぐ歩くときついので道幅分をジグザクに歩くと少しは楽になります。 | ほぼ一直線に登って来ると文殊堂があります。参道入口から急斜面を頑張って休まず登って来ると、非常に息が切れますがここまで17〜18分程度です。 | |

| 文殊堂からは傾斜も緩くなり、荒れた息も整います。写真は、ほぼ西坂参道を登りきった「三丁」辺りです。 | 西坂を登りきった「三丁」に有る三体のお地蔵様。 山道の参道は「一丁」から始まり「十八丁」まで続くと思っていましたが、この参道は「十八丁」から始まり「一丁」が圓教寺です。 |

|

| 「二丁」目にある西坂参道とロープウェイ山上駅からの車道の分岐です。 | やっと圓教寺境内に入りました。突き当たりが「十妙院」の建物です。 | |

| 十妙院の入口に「昭和天皇のお手蒔きの松」と書かれた松が有りました。昭和天皇は書写山に来られた事が有るのかな?姫路生まれの姫路育ちの私ですが知りませんでした。 | 「湯屋橋」と「はづき茶屋」。石の湯屋橋を渡ると魔尼殿です。私の場合、無休憩で頑張って登ると参道入口の登山口から26分〜27分で上がって来れます。 | |

| 概念図に戻る | ||

| 6.東坂参道 | ||

| 東坂参道は書写山六参道の中で1番多くの方が歩かれている明るい岩尾根道です。もちろんロープウェイは除いてです。 私は、この東坂参道を登りに使った事が有りません、今回も下りのレポートになります。 |

||

| 魔尼殿から参道をロープウェイ山上駅の方へ行きます。この辺りもなかなか雰囲気のある道です。 | 圓教寺の山門(仁王門)です。扁額には「しょしゃでら」と書かれていました。「圓教寺」でなく「書写寺」なんだ。 この山門の両脇には【向かって右側に「阿」像、左側が「吽」像が並んでおり一対で「あ・うんの呼吸」を作り聖域の守りとなる】 と圓教寺の公式ホームページに書かれていました。 |

|

|

||

| ロープウェイ山上駅の脇から「東坂参道」に入ります。 | 明るく展望の良い岩尾根を下ります。寒い日ですが、天候も良いので、日差しを浴びて景色を眺めながらお弁当を広げてる方や、登り下りの人がけっこう歩いています。 | |

|

||

| 書写の住宅街に下りてきました。ここからは書写の住宅地を抜けて、ロープウェイ駅周辺の駐車場まで歩きます。 | ||

| 概念図に戻る | ||

ご意見、ご感想、お問い合わせはこちら