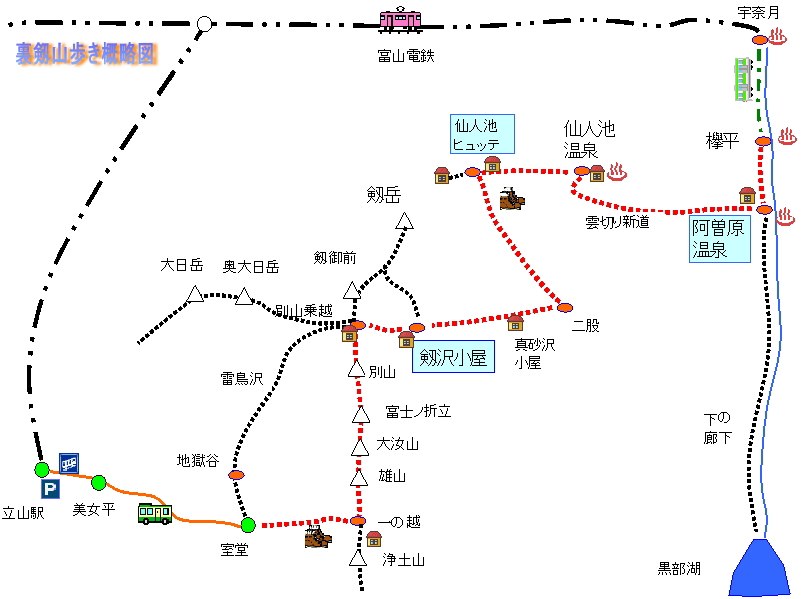

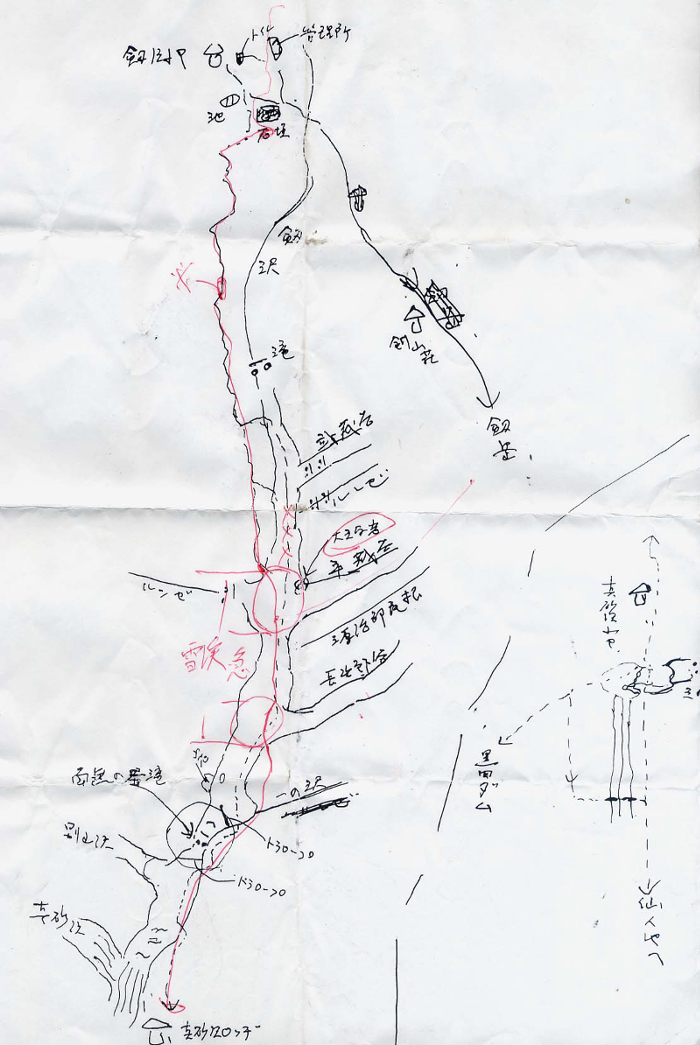

私が20歳代の折りに裏剱を訪れ、その時に見た景色はその後に訪れた山々の中でも一番の景色だったと思っています。

この景色を山歩き仲間に見せたくて数十年ぶりに同じコースを歩いてきました。当時は若かったのでこのコースを2泊3日で歩きましたが、今回は余裕を持って3泊4日で歩いて来ました。

日程:2009年9月19日(土)〜9月22日(火)

メンバー:日野+4名

| 9月19日(1日目) 天候 立山ケーブル(6:45)-- 歩行距離:7.1Km 累積標高差(登り):802m 累積標高差(下り):752m 歩行時間:6時間45分 |

||

|

||

| AM0:45分頃に無料駐車場に到着。5連休となるシルバーウィークの為か駐車場は既に80%ぐらいは埋まっています。駐車場所を確保し、車内とテントに分かれて仮眠しました。美女平へのケーブルの始発はAM6:30だが乗車券を購入するためにはAM5:30頃から並んでおく必要があります。 | 立山駅からケーブルと高原バスを乗り継いで室堂ターミナルまでは片道2360円もします。美女平(977m)では高原バスにうまく接続出来たので、AM7:25分頃に室堂ターミナル(2450m)に到着しました。 | |

| 一ノ越から望む竜王山(2831m)と鬼岳(2750m) 一ノ越から南下すると浄土山→竜王山→鬼岳→ザラ峠→五色ヶ原→薬師岳 方面への縦走路ですが、今回私たちはこちら方面には行きません。 |

一ノ越山荘(2685m) 一ノ越から北方稜線を立山連峰経由で別山→剱沢を目指します。 |

|

| 岩がゴロゴロした急坂の稜線を喘ぎながら上り詰めると立山の雄山(3005m)に到着します。結構足に堪えた登りでした。 | 雄山から南方には槍・穂高連峰が望めます。 | |

| 晴天に恵まれ、これから進んでいく縦走路の背後に剱岳(2999m)の全容がドカーンと見えています。明日はこの剱岳の裏側に向かいます。 | ||

|

||

| 立山連峰の最高峰「大汝山(3015m)」は岩のピークです。 この岩の頂に立ち上がるのは少し勇気が必要で、同行者の女性はついに立ち上がる事が出来ませんでした。 |

真砂岳(2861m)の鞍部から約200m弱を登り返したピークに別山の祠が有ります。別山の頂上(2880m)は縦走路から少しそれた所に有るので頂上を訪れる登山者は少なく、私たちも頂上はパスしました。 | |

| 別山の祠があるピークからは剱岳の全容が見渡せ、眼下には剱沢のテント場や山小屋も見えています。剱沢には剱御前小屋方面に下り、途中の分岐からショートカットコースをさらに急激に下って行くと程なく剱御前小屋から剱沢への道に合流します。別山の祠ピークから約40分程度で剱沢のテント場近くに新しく立てられた剱沢小屋(2500m)に到着しました。 | ||

| 9月20日(2日目) 天候 剱沢小屋(6:40)・ 歩行距離:6.8Km 累積標高差(登り):582m 累積標高差(下り):973m 歩行時間:6時間 |

||

|

||

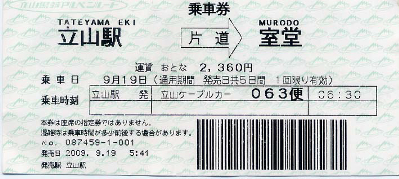

| 本日は映画「点の記」にも映されていた剱沢を約1000mも下り、二股からはさらに約500m以上登り返さねばなりません。剱沢小屋でこの手書きの地図を渡され剱沢雪渓のルートの説明を受けました。武蔵谷の辺りからは雪渓に侵入してはならず、夏道のどん詰まり部から雪渓に入るよう念を押されました。しかし、同じコースを歩かれている登山者のほとんどが武蔵谷の出会い近くから雪渓に入られていたので、私たちもこの地点でアイゼンを装着して雪渓に入りました。先行者の足跡を出来るだけ忠実に辿り下って行きましたが、平蔵谷出会い手前は雪渓の崩落地があり、100m程度夏道に上がって、改めて雪渓に降りていきました。 | ||

| 左:平蔵谷 右:長治郎谷 まさに映画「点の記」の世界が広がっています。 長治郎谷には4〜5名のクライマーが長治郎雪渓を登っています。 | ||

| 剱沢雪渓の核心部 晴天ですが早朝の気温低下により雪渓の表面は結構凍っています。スリップや雪渓の崩落に気を付けねばならず緊張感は有りますが軽アイゼンの爪が良く効き快適な雪渓歩きが楽しめます。 | ||

|

||

| 剱沢雪渓を真砂沢ロッジ目指して下っていくメンバー。慎重に先行者の足跡を辿ります。 | 剱沢小屋から約2時間30分でやっと石垣に囲まれた真砂沢ロッジ(1763m)に到着しました。雪渓の通過に時間を要したので標準コースタイム2時間よりも大きく遅れてしまいました。ここで15分程度の休憩です。 | |

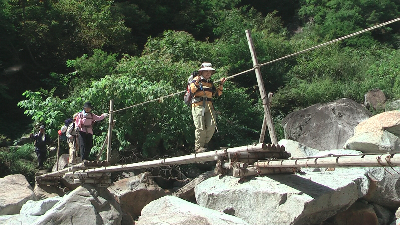

| 真砂沢小屋からさらに1時間程度剱沢を下ってくると二股吊り橋(1580m)に到着します。ここからは裏剱の絶景が現れて三の窓も望めてきます。数十年前に同じ場所から撮影した白黒写真を自宅に飾っていますが、この時の写真には吊り橋の辺りまで雪渓が写っています。 現在は三の窓付近にしか雪渓は残っておらず確実に地球の温暖化が進んでいるのが実感出来ました。 |

||

| 二股の吊り橋を渡り、仙人新道取り付き点手前からの北俣 | 仙人新道を中腹まで登って来ると、「三の窓」や「八ッ峰」が大きく見えてきます。 雲一つ無い快晴の空に、針峰群と雪渓のコントラストが栄える景色を見ていると仙人新道の急坂登りの疲れも癒されます。 | |

| 仙人峠の手前まで登って来ると、後立山連峰の五竜岳から鹿島槍を背景に仙人池ヒュッテが見えてきた。 | 仙人池ヒュッテ(2086m) 最近は立派な山小屋が多くなりましたが、この仙人池ヒュッテは昔ながらの山小屋の雰囲気を残しています。この雰囲気を生かす為にモノクロ撮影で写して見ました。 |

|

| 仙人池ヒュッテの名物お婆ちゃん!この小屋のスターです。私たちはもちろんのこと、多くの登山者に記念撮影を頼まれていました。 | 仙人ヒュッテには檜風呂があり、男女時間別に入浴が出来ました。 | |

| 9月21日(3日目) 天候 仙人池ヒュッテ(6:25)・・ 歩行距離:6.8Km 累積標高差(登り):440m 累積標高差(下り):1670m 歩行時間:6時間15分 |

||

| 朝日に輝く裏剱の針峰群が仙人池に写る。 あまりにも有名な風景で多くの写真家に愛され写された景色です。 紅葉は始まっていますが、来週ぐらいには紅葉まっさかりになるのでしょう。 | ||

| まさに岩の殿堂です。数十年前に初めて訪れた時には、このような景色が日本に有るのかと思えるほど衝撃的な出会いでした。 裏剱の景色は、私たち夫婦が今年の夏に訪れたヨーロッパアルプスのシャモニー針峰群の景色に良く似てます。 |

||

|

||

| 今回の熟年山歩き隊メンバーの記念撮影です。天候にも恵まれ、すばらしい景色に身を置けた幸せをかみしめています。 | 仙人谷の下降。一部には雪渓の残骸も残っているガラ場の登山道を仙人温泉を目指し下っていきます。 | |

| 仙人ヒュッテから仙人谷を約550m下ると仙人温泉小屋(1540m)に到着です。仙人温泉小屋裏の露天風呂には数人入浴されている姿が見えます(もちろん男風呂のみです)。 | 仙人温泉小屋から約50m下った仙人沢には仙人温泉の源泉が吹き出ており、沢の水も温かく、沢自体が温泉の様になっています。 ここから約100m登り返した尾根からは、いよいよ雲切り新道の激下りが始まります。 |

|

|

|

|

| 雲切り新道の激下り その1 細い尾根道をロープや鎖にぶら下がりながら下る。 |

雲切り新道の激下り その2 いたる所に設置されている垂直に近い梯子を足元に気を付けながら下る。 |

|

|

||

| 仙人谷の仮設橋まで到着し、ほぼ雲切り新道を下ってきましたが、阿曽原温泉小屋まではまだまだです。 本日も天候に恵まれたので何とか無事に雲切り新道を降りてきましたが、このコースは急坂で、梯子、ロープ、木の根が多いので雨が降ると危険度は相当アップします。 雨の日にこのコースを歩くのは私は絶対遠慮します。 | 仙人沢の橋からさらに垂直に数段連続する梯子を降りて、山腹をトラバース気味に通過してくると仙人ダムに到着です。この仙人ダムから上部の黒部ダム間が有名な「下の廊下」です。 写真は仙人ダムからの黒部渓谷です。 |

|

|

||

| 仙人ダムからダム横の扉を開けて隧道に入り、高熱隧道から関電宿舎横を抜けると130m程登り返し、さらに130m程下るとやっと阿曽原温泉小屋に到着です。小屋の受付を済ませ、荷物も小屋前に置いたまま小屋から少し下った所にある温泉に浸かりに行きました。露天風呂に入浴中の方は見知らぬ人達ばかりですが、互いの山歩きの自慢話に花が咲き、1時間程度の長湯になってしまいました。 | 露天風呂のすぐ横には高熱隧道があり、高熱の湯気が噴きだしています。この温泉の源泉はトンネル内にあり、パイプで露天風呂に大量のお湯が注ぎ込まれています。 | |

| 9月22日(4日目) 天候 阿曽原温泉小屋(4:00)・・ 歩行距離:9.9Km 累積標高差(登り):200m 累積標高差(下り):400m 歩行時間:5時間 |

||

|

||

|

|

|

| 欅平からの黒部渓谷鉄道の宇奈月方面行きはほとんど観光客の予約が入っており、AM11:00までのトロッコ電車にしか乗ることが出来ないと仙人池ヒュッテや阿曽原温泉小屋に情報が入っていました。仕方がないので早朝3:00頃に起床し、真っ暗なAM4:00にベッドランプを付けて出発です。小屋からは約150m程登り返すと絶壁に取り付けられた水平歩道を欅平目指して行きます。 | 水平歩道の名勝地でもある「大太鼓」付近です。ほぼ垂直の岸壁に人が一人やっと通れる道幅がくり抜かれています。 眼下の黒部川まで350mの落差がある道です。 |

|

| スリルのある水平歩道約10Kmを丁度5時間かかってAM9:00に無事トロッコ電車の欅平駅に到着しました。ここには既に観光客があふれており、宇奈月までの切符を買うのに並ばされましたがAM9:40の電車に乗ることが出来ました。水平歩道から欅平までは約350m下らねばならず結構最後は足が疲れました。 | 無事にトロッコ電車に乗車出来ました。4日間の山歩きを成し遂げた満足感に浸っています。まだ下りのトロッコ電車の乗客は少な目ですが、すれ違う登りの電車には鈴なりの観光客がどんどん欅平方面に向かっています。昼からの宇奈月へ戻る電車の切符を入手するのは至難の業になるでしょう。 | |

|

||

| 富山電鉄宇奈月駅ホーム 後方にはトロッコ電車の駅も見えています。 宇奈月の町にはマイカーがあふれていました。トロッコ電車に乗るための駐車場待ちで停滞しているのです。この人達がトロッコ電車に乗って欅平に行けるのは何時になるのか人ごとながら気になってしまいます。私たちは富山電鉄宇奈月駅から臨時電車に乗れたので立山駅にスムーズに戻る事が出来ました。車に乗車後は近くにある「亀谷温泉」で汗を流したあと姫路まで無事帰宅致しました。 |

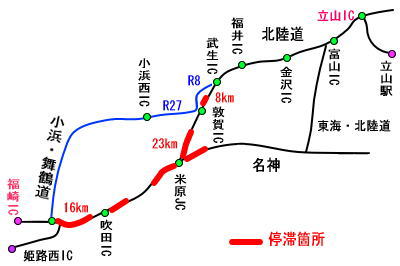

シルバーウィークで高速料金1000円のため高速道路の停滞は予測済みでしたが、北陸道の敦賀IC手前より既に停滞8kmの表示が出でいます。当初は敦賀ICで降りる予定でしたが、手前の武生ICでおり、R8号線経由でR27を小浜に向かい小浜西ICから舞鶴道を中国道に抜けました。中国道から山陽道に入り、姫路西ICで降りる予定でしたが、中国道から山陽道JCまでも停滞が予測されたので中国道を西に向かい福崎ICでおりて帰宅しました。 この迂回コースを走ったおかげで停滞には全く引っかからずに済みました。 |

|

| ホームに戻る | ||