|

|

|

|

|

|

|

| 登山口の中垣内キャンプ場入口。扉は鎖で止めてる場合が有りますが、鎖を外して中に入ります。 |

|

キャンプ場に入るとすぐに井関神社の鳥居が有り、道は分かれていますが右側の広い道を沢に沿って歩いて行きます。 |

|

|

|

| 盃流しコースは渓流沿いのコースになっており、このような橋を4~5回渡ります。 |

|

盃流しコースの由来となったナメ床や、盃を流して遊んだと思われる小さな滝や淵のある渓谷になりました。 |

|

|

|

| 池巡りコースとの合流点100m程度手前に分岐があり、右折すると山城の門柱礎石経由で亀山(きのやま)への近道となります。今回はパスして直進します。 |

|

池巡りコースとの合流点。左折すると「新池」方面となります。

ここもパスして直進します。 |

|

|

|

| 池巡りコースから50mも歩くと、今度は井関神社奧宮経由の分岐が有ります。ここは右折して井関神社奧宮経由で亀の池(きのいけ)に向かいます。 |

|

井関神社奧宮です。登山口からほぼ1時間の山の中に有ります。 |

|

|

|

| 亀の池の水争いで、越部里へ流れる水を中垣内の人々が自分たちの部落に多く流れるように作った土塁の跡地です。 |

|

山の上にある「亀の池(きのいけ)」。山の上とは思えない大きな池で、私に驚いたのか池の鴨が一斉に逃げ出しました。 |

|

|

|

| 亀の池の周囲に沿って稜線まで上がってくると本当に亀にそっくりな「亀岩」が有ります。亀山や亀の池の名称由来はこの亀岩からきている様です。 |

|

「亀山(きのやま)」頂上でのコーヒータイムです。ここまで、亀の池周辺で単独者1名と出会っただけで、この頂上にも誰もいません。 |

|

|

|

| 亀山から的場山方面に少し歩くと「石塁Cまで200m」と書かれた標識があったので、縦走路を離れて行ってみました。結構下っていたので距離以上に遠く感じます。ここが石塁Cですが、石塁A.Bは何処に有るのかな? この後の縦走路には見あたりませんでした。 |

|

縦走路の稜線から新宮の町並みが見渡せます。

亀山から的場山までは稜線歩きで見晴らしも良いのですが、アップダウンも結構有ります。特にこの辺りからは一気に鞍部まで下り、また登り返さねばなりません。チョットしたキレットの様な縦走路です。 |

|

|

|

「的場山」頂上です。亀山から二度の大きくなアップダウンを耐え、最後は約150段ぐらいの階段状の道を登ってやっと的場山に到着しました。一人で自分撮りの写真を写しながらの山歩きでしたので、登山口の中垣内からここまで約3時間30分もかかってしまいました。

通常は2時間45分程度で歩けると思います。先週来た時は瀬戸内海が意外に近くに見えて展望も良かったのですが、今日は霞がかかり瀬戸内海のきらめきは見えませんでした。 |

|

この時期に山中でよく咲いているのを見かける花なのですが、「こぶし」なのか「たむしば」なのか、それとも他の名前の花なのかが良くり解りません。

ご存じの方は「ホーム」の掲示板に書き込みをお願い致します。 |

|

|

|

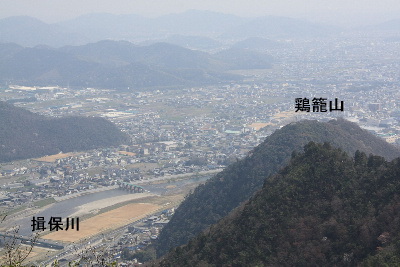

| 縦走路からの龍野市街と鶏籠山。霞がかかり遠望が効きません。 |

|

中垣内への下山道分岐

的場山から亀山方面に向かい、鞍部から登り返すと立派な道標があります。この道標の所に西に向かって下っている道が中垣内への下り道です。 ただし、ここの道標にはこの道の事はいっさい書かれていません。私が写真に写っている左の木にテープのマーキングのみ有ります。 |

|

|

|

| 分岐から一気に下り、少し登り返した後は細い尾根の急坂をスリップに注意しながら下ってきます。写真の場所は両端が谷に落ち込んでいる「背中」の様な所です。ここまで、所々にテープがぶら下がっており道を迷う心配は有りません。先には送電線鉄塔も見えており、どうやらこの道は関電の送電線鉄塔巡視路の様です。 |

|

この尾根で一番の展望岩場です。ここで本日2度目となる至福のコーヒータイム。絶好の休憩場所です。 |

|

下山尾根の展望岩場から望む、歩いてきた新龍アルプスの核心部。 角度的にはほぼ180度の景色を5枚の写真で合成パノラマにしてみました。中垣内には写真の左手前のピークを越え、№38送電線鉄塔を潜って下って行きます。 角度的にはほぼ180度の景色を5枚の写真で合成パノラマにしてみました。中垣内には写真の左手前のピークを越え、№38送電線鉄塔を潜って下って行きます。 |

展望岩場を過ぎると尾根は細いながらも雰囲気の良い緩やかな登りになります。この写真の場所を過ぎると、またもや激下り(斜度は25度から30度)の坂道になります。この急坂で2度足をすくわれてザックからこけました。そのショックでザックに入れていたデジカメ一眼のシャッターが切れなくなってしまいました。カメラが壊れたと思いましたが、原因はレンズフードの取付が歪み、オートフォーカスが作動しなくなっていた様です。レンズ部をさわっていると治りホットしました。 展望岩場を過ぎると尾根は細いながらも雰囲気の良い緩やかな登りになります。この写真の場所を過ぎると、またもや激下り(斜度は25度から30度)の坂道になります。この急坂で2度足をすくわれてザックからこけました。そのショックでザックに入れていたデジカメ一眼のシャッターが切れなくなってしまいました。カメラが壊れたと思いましたが、原因はレンズフードの取付が歪み、オートフォーカスが作動しなくなっていた様です。レンズ部をさわっていると治りホットしました。 |

|

|

|

| 今年は3月末から4月にかけて低温が続いたので「つつじ」はまだ七分咲き程度でした。つつじは来週あたりが見頃のようです。 |

|

中垣内まで下ってきました。最後は中垣内川に架かっている丸太2本の橋(多分電柱で作られている)を渡ります。 |

|

|

|

| 道路に上がる為にアルミのハシゴが架けられています。このアルミのハシゴの桟の部分が大分劣化しており、体重をかけると外れてしまうのではと心配される程ですが、無事に登れました。最後にカードレールを跨ぐと、駐車している車の所までは100m程道路を歩いて行くだけです。 |

|

中垣内川沿いの桜も満開近くになっていました。

今回歩いたコースは「渓流」、「山中の神社」、播磨風土記に記載された「水争いの史跡」、「山上の池」、「山城跡」、「稜線歩き」、的場山からの「展望」、下山尾根からの「新龍アルプス核心部全景」と、少し山慣れた方であれば充実した山歩きとなるお勧め周回コースです。 |

|

|

|

| 日野家の山歩きホームに戻る |

展望岩場を過ぎると尾根は細いながらも雰囲気の良い緩やかな登りになります。この写真の場所を過ぎると、またもや激下り(斜度は25度から30度)の坂道になります。この急坂で2度足をすくわれてザックからこけました。そのショックでザックに入れていたデジカメ一眼のシャッターが切れなくなってしまいました。カメラが壊れたと思いましたが、原因はレンズフードの取付が歪み、オートフォーカスが作動しなくなっていた様です。レンズ部をさわっていると治りホットしました。

展望岩場を過ぎると尾根は細いながらも雰囲気の良い緩やかな登りになります。この写真の場所を過ぎると、またもや激下り(斜度は25度から30度)の坂道になります。この急坂で2度足をすくわれてザックからこけました。そのショックでザックに入れていたデジカメ一眼のシャッターが切れなくなってしまいました。カメラが壊れたと思いましたが、原因はレンズフードの取付が歪み、オートフォーカスが作動しなくなっていた様です。レンズ部をさわっていると治りホットしました。